手首が痛いんです。

スポーツをしている・していないに関わらず、手首の痛みを訴える方は非常に多いですよね。

私自身も現役時代、TFCCの痛みに長く悩まされていました。

ひどい時には、食事の際に利き手が使えず、反対の手でご飯を食べていたこともあります。

数ある手首の痛みの中でも、TFCCのトラブルは特に多く相談を受ける印象です。

また、現場で多くのセラピストが治療に難しさを感じている部位でもあります。

私も特に体操選手のサポートをする中で、TFCCに関する症例をたくさん診てきました。

今回は、そんなTFCCに対して、スポーツ現場や治療院で私が実際に経験してきた中で大切だと感じているポイントや考え方をまとめていきたいと思います。

TFCCとは?

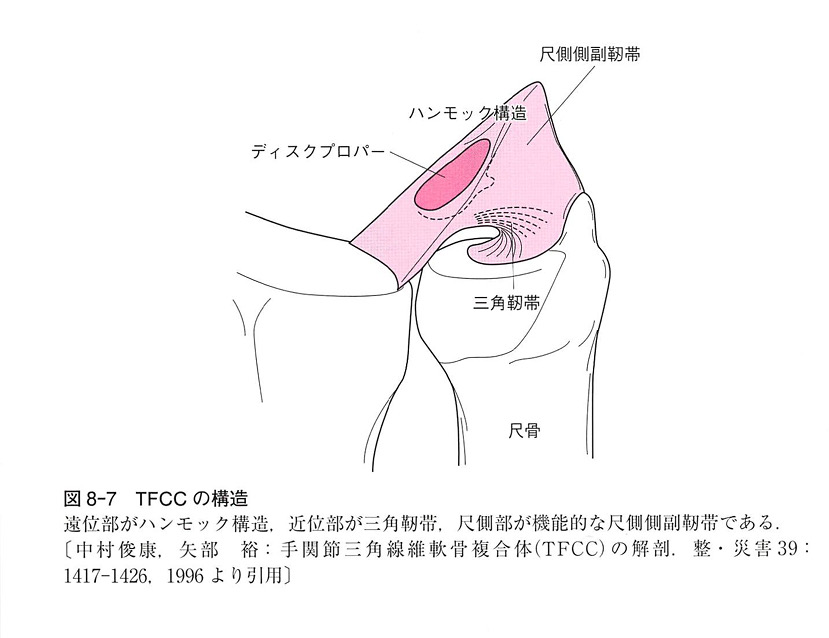

橈骨、月状骨、三角骨、尺骨の間に存在し、三角繊維軟骨(TFC)、橈尺靭帯、メニスカス類似体、尺骨月状骨靭帯、尺骨三角骨靱帯で構成される。遠位部(ハンモック構造)、近位部(三角靱帯)、尺側部(尺側手根伸筋腱鞘と尺側関節包で構成される機能的尺側側副靱帯)の3つの部位から構成されるとしている。

TFCCが痛くなる原因は?

主に以下の3つが挙げられます。

- 手関節への衝撃や捻りなどの外傷

- アライメント異常

- 機能障害

損傷が強い場合は、安静や治癒の期間が必要であり、医師の診断を受けることが最優先です。

また、炎症の強い時期に運動療法を行うと症状が悪化するリスクもあるため注意が必要です。

なんでも治せると思ってはいけません。

しかし、損傷があってもできることはあります。

突発的な外傷以外では、TFCCに過剰な負荷をかける“原因”が背景に存在していることが多いです。

その原因を探し、アライメントや機能の改善を通じて再発を防ぐアプローチが重要になります。

TFCC治療において必要な視点

手首の痛みがあると、ついつい「手首」ばかりに注目しがちです。

しかし、TFCCへのアプローチでは手首“以外”を診ることが結果を左右する鍵になります。

具体的には以下の2点が重要です。

- 肩・肘・手関節のアライメントの改善

- 特に肩周囲の機能改善

アライメントの乱れによりTFCCに過剰な負荷がかかり、

肩の機能低下によって動的なストレスも強くなります。

ざっくりとしていますが、この2つが大枠の重要ポイントです。

以下、それぞれを詳しく

機能改善に関しては動画を含め解説していきます。

コメント