こんにちは!

今日は前回の話で出た椎間板について

前回続きというかたちで椎間板について深堀りを書いていこうと思います。

前回の記事最近腰痛多くない?〜テレワーク腰痛〜で出た椎間板ですが

腰椎の動きに沿ってこんな機能があるんです。

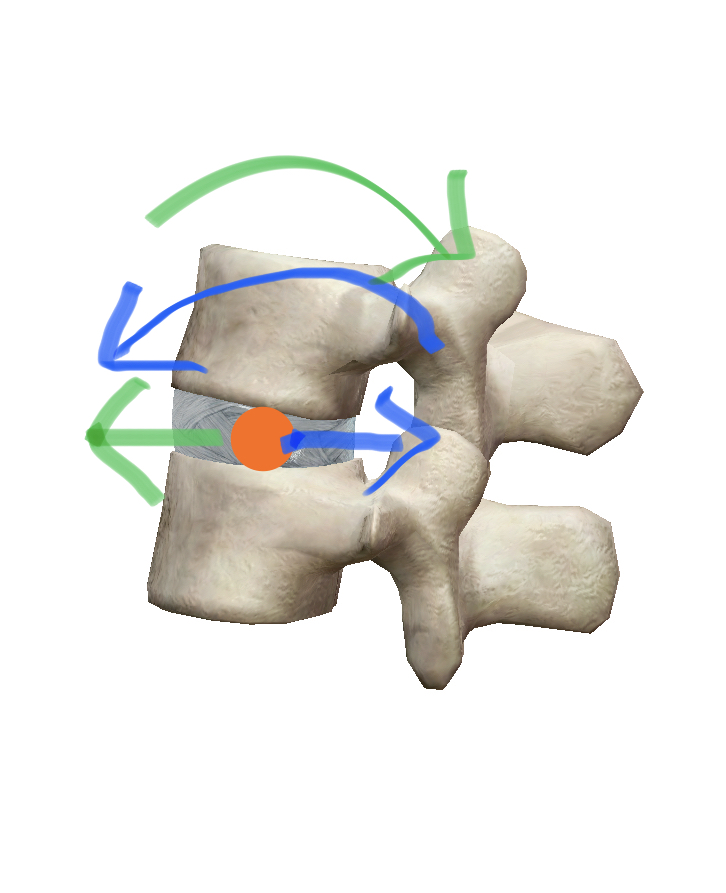

椎間板の機能~自動安定化機構~

屈曲運動時(青矢印)

上位椎体は青矢印の方向の前方に向かって傾斜しスライドする。

これに伴い椎間板の前方の厚さは減少し、後方部分を増大させる。したがって後方を基部にする楔状になり髄核は後方に押し出される。その圧は繊維輪の後方繊維を緊張させる。

伸展時ではその逆で(緑矢印)

上位椎体は後方に向かって傾斜しみどり→の方向に後退する。

椎間板は後方で厚さが減少し前方で増大し、髄核は前方に押し出される。

側屈でも、上位椎体は凹側に傾斜し椎間板は凸側が増大し髄核は凸側に押し出される。

その中で髄核ー繊維輪連携の共同作用による自動安定化機構が存在する。

屈曲時髄核は繊維輪の後方繊維にもたれかかり、その緊張を高めて上位椎体をもとの位置に戻そうとする。

伸展時も同じく、繊維輪の前方繊維にもたれかかり、その緊張を高めて上位椎体をもとの位置に戻そうとする。側屈も同じく。

以上

カパンジー機能解剖学Ⅲ 脊椎・体幹・頭部より 一部抜粋

つまり、髄核が移動して、移動した先の繊維輪が緊張することで椎体を引っ張り上位椎体を元の位置に戻そうとする。

人の身体は本当にうまくできているなと思います。

本当に言いたいこと

この椎間板のシステムはすごく細かい内容ですが、こういう細かい解剖生理を知っておくことって大事だと思っていて

例えば椎間板ヘルニアに対して

SLR陽性だな。神経根症状だな。腰痛や脚にしびれが出るんだな。

マッケンジー!!

(マッケンジー法を否定しているわけではありません。)

って感じじゃなく

例えば、自動安定化機構がある中で髄核が神経根に影響をもたらすほどに後方に押し出されてしまう。

そうなってしまうアライメントや椎間板への圧があったのかな。

どうしたら、髄核が後方に押し出されないアライメントにできるかな。

など、症状に対して、細かい視点で見たりイメージを持つことができるようになると症状に対するアプローチの幅が広がります。

こういった視点やイメージを持つ練習をしてみてください。

今日は以上です。

この記事が若手治療家やその先の患者様の役に立ちますように。

んじゃ、またねー!!

![カパンジー機能解剖学 3 脊椎・体幹・頭部 原著第7版 [ 塩田 悦仁 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5932/9784263265932.jpg?_ex=128x128)

コメント